皆さん、こんにちは。宮城学院の卒業生でオルガニストの竹佐古真希と申します。今日は短いひとときではありますが、音楽とお話を通して、神さまやキリスト教に触れるひとときになれば・・と願っています。

昨年と今年の2年にわたって、ヨーロッパの一部の国を数週間訪問することが出来ました。今日はその時に体験したことや感じたことを少しお話したいと思います。

昨年はイギリス・フランス・韓国、今年はフランス・ベルギー・韓国を訪れました。韓国はトランジットをするためで、いつも数日滞在しています。ベルギーは今年初めて訪問しましたが、パリから特急のTGVで1時間半で首都ブリュッセルに着いてしまいます。ブリュッセルに2泊した後、古都ブルージュを訪れました。

私はヨーロッパへ行った時は、なるべく修道院にも泊まるようにしています。最初は「カトリック典礼の勉強のため」が主な目的でしたが、実際に泊まってみるとそれ以上にメリットがたくさんありました。他の国の人々も宿泊しているので、とてもインターナショナルです。片言の英語を使って話すのも楽しく、また女性の一人や2人旅は何かと緊張がありますが、その点修道院は精神的にも肉体的にもとても安全です。

ブルージュで泊まった修道院は、後から知ったのですが旧ベギン会の修道院で世界遺産にも指定され、オードリー・ヘップバーンの「尼僧物語」という美しい映画のモデルにもなっているそうです。3月に訪れたのですが、ちょうど水仙が咲き乱れベストシーズンだったようです。

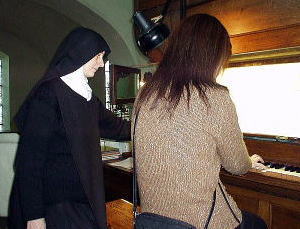

この修道院は他の修道院とは違っていろいろ素晴らしかったのですが、その一つとしては個人のタラントに敏感だったと言うことでしょうか。修道院への予約は京都在住の友人が英文メールでしてくれたのですが、「一人は神学生で一人はオルガニストです」と書いてくれたようで、到着早々「あなたはオルガニストなの?」とシスター(スール)モニカに聞かれました。そして翌日の晩祷の時間に、早速私にオルガン演奏をさせてくれたのです。これには私の方が驚きました。「私はプロテスタントの信者だから、カトリックの修道院で演奏してもいいのかしら・・」と恐る恐る聞いたら、「そんなのたいしたことではないわ」とモニカは相変わらずさらっと答えます。

修道院のオルガンは1段鍵盤の小さいものでしたが、とても素晴らしい楽器でとにかく響きが素晴らしいのです。私が指1本そえるだけで、楽器は実に自由に鳴ってくれました。規模が大きくて素晴らしい楽器はありますが、小さくて個性的な楽器には初めて出会ったかもしれません。修道院にたくさん楽譜がありましたが(しかも何故か、プロテスタントの作曲家のものが多かったのです)私はその中からベルギー出身のセザール・フランクの小品を選びました。楽器とチャペル、そして作曲家の感性が素晴らしく溶け合って、本当に得がたいひとときを体験しました。

翌日の朝の典礼で、今度は私と友人はスールたちと一緒にクワイヤ席に座って、日本語の賛美歌を歌うことになりました。これもモニカからの依頼です。これだけ自由度が高く、そして一人一人のタラントに敏感な修道院はそう多くはないのではないか・・と思います。1つには、この修道院が元々は「ベギン会」だったことに大きな理由があるのかもしれません。ベギン会と言うのは、中世の頃にシスターと俗世間の中間のような形で、生涯修道院で献身するわけではないけれど限りなくシスターに近い生活をした女性たちが「ベギン会」だったそうです。ベルギーには、この「元ベギン会修道院」がいくつかあるようです。

友人が日本から持ってきた讃美歌21を見ながら、「何を歌おうか・・」と2人で相談しました。そして私たちは、カトリックの作曲家新垣先生の「マラナ・タ」を歌うことにしたのです。「マラナ・タ=主のみ国が来ますように」。日本語が分からなくても、この「マラナ・タ」はキリスト教界では世界共通の言葉です。修道院のスールたちは、喜んでこの日本語の賛美歌を聴いてくれました。

先ほどお読みした聖書は、「キリストによって神に献げられる良い香り」について触れられています。ヨーロッパへ訪れる度に、「私が放てる香りとは何だろう」ということを考えさせられます。ヨーロッパの文化とキリスト教の遺産は本当に素晴らしく、あまりの偉大さに飲み込まれてしまいそうです。でも私は日本人で、日本という国で生活し日本のキリスト教会が生活の現場です。

今楽しいことや明るい材料を見つけ出すことがとても難しくなっていると思われる世の中ですが、だからこそ私たち一人一人が「私の香り」「私らしさ」を求められているのではないか・・と思うのです。

今日の演奏曲は沖縄出身の新垣壬敏(つぐとし)先生の作曲された「オルガンのための沖縄の2つの曲 〜てぃんさぐぬ花と汗水(あしみじ)節によるファンタジー」とフォルケスの「ラプソディ オン オールド フレンチ キャロルズ」の2曲です。

昨日沖縄では慰霊の日を迎えました。私たち「本土」のものには分かりえない沖縄の人々の苦しみ、そして本来持っているであろう明るさと自然の素晴らしさを思いつつ、聴いていただければ幸いです。2曲目はクリスマスによく歌われるキャロルがモチーフになっていますが、キャロルと言うのは元々クリスマスに限らず、民衆の間で親しまれていた歌がベースになって、宗教的な形へと整えられてきました。新垣先生の曲もこのキャロルがベースなラプソディも、上から押し付けられたのではない民衆のパワー・底力のようなものを強く感じます。

今既存の価値観があちこちで限界を見せている中で求められていることは、私たち一人一人の声に耳を傾ける・・そのようなことなのではないかと思います。私自身の声に、そして隣人であるあなたの声に敏感である私たちでありますように・・。

|

![]() ヨーロッパ旅行(報告編)

ヨーロッパ旅行(報告編)